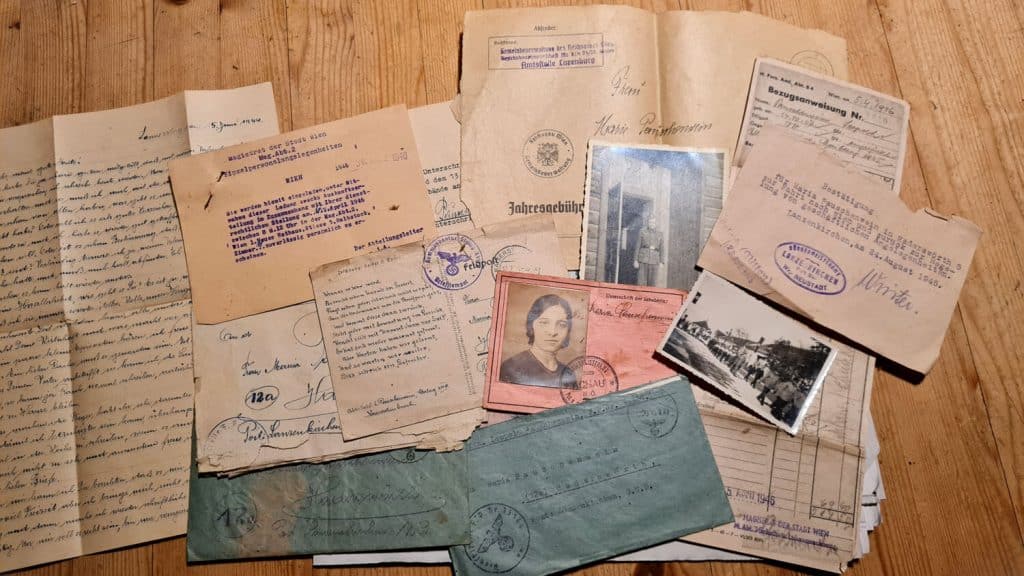

Symbolisch für das Schicksal so vieler Frauen in den Kriegswirren: Das SOG-Theater rund um Brigitte Tauchner setzte sich bereits vor einigen Jahren mit der Rolle von Frauen zu Ende des Zweiten Weltkrieges auseinander / Fotos: SOG-Theater (4), Schwendenwein; Quelle: Lebensspuren I – II, Die Jahre 1938 bis 1945 in Katzelsdorf, erlebte Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg, Heimatbuch Walpersbachs

In den Kriegsjahren des 20. Jahrhunderts und der Zeit des Wiederaufbaus waren Frauen vielfach auf sich alleine gestellt. Die Bad Erlacher Museumsleiterin Brigitte Tauchner gibt aber zu bedenken, dass sich die Denkmäler dieser Zeit fast ausschließlich den Leistungen männlicher Kriegsbeteiligter widmen.

Sie zeichneten Fliegermotoren, nähten Uniformen, pflügten am Feld, schlugen Holz oder arbeiteten in der Schottergewinnung: Frauen in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Was sie erlebt haben, lässt sich vor allem aus Zeitzeuginnen-Berichten erschließen. Zu finden sind sie in den Heimatbüchern der Region – und dennoch „lesen wir vor allem die Geschichte der Männer“, attestiert Brigitte Tauchner dem Geschichtsbewusstsein fehlende Ausgeglichenheit. Die Leiterin des „Hacker-Hauses“ in Bad Erlach hat sich bereits vor Jahren mit ihrem SOG-Theater mit dem Leben der Frauen im und nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. „Viele von ihnen hatten ja bereits den Ersten Weltkrieg erlebt, sind im und nach dem Krieg oft mit kleinen Kindern alleine dagestanden, haben Haus und Hof erhalten und schwer arbeiten müssen“, fasst Tauchner zusammen. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden sie weiter schwer belastet. In Katzelsdorf etwa berichteten Zeitzeuginnen davon, wie sie im Frühjahr 1945 in den Föhrenwald geschickt wurden, um Munition umzuladen, denn der Krieg sollte erst einige Wochen später enden. Danach setzten die alliierten Besatzungsmächte sie als Trümmerfrauen ein. „Man hat ihnen einfach die Schaufel in die Hand gedrückt.“ Zeitzeugin Maria Freilach aus Katzelsdorf erzählte über den Einmarsch der Roten Armee: „Später musste ich mit vielen anderen Frauen bei der zerstörten Eisenbahnbrücke Schutt wegräumen. Auch in der Nacht bei Scheinwerferlicht wurde gearbeitet“, schilderte sie. „Ich war danach körperlich fertig.“

In anderen Gemeinden der Region war die Lage wenig anders. Mit dem Einmarsch der Sowjets setzten die Frauen die harte Arbeit fort. Viel darüber gesprochen wurde aber auch trotz zahlreicher Zeitzeugenprojekte nicht. So erging es etwa Landwirtin Maria Pauschenwein aus Haderswörth. Im Briefwechsel mit ihrem Mann Leopold erfährt man, wie viele Aufgaben die zweifache Mutter und gelernte Näherin während des Krieges übernommen hat. Trotz der Aufforderung ihres Mannes, schreibt sie aber nie darüber, wie es ihr damit geht. Lediglich aus seinen Ausführungen wird deutlich, welch hohen Einsatz sie leiste – von der Ernte bis zum Verkauf von Lebensmitteln. Leopold gerät gegen Ende des Krieges in russische Kriegsgefangenschaft.

Als die Russen auf der anderen Seite in der Buckligen Welt ankommen, muss seine Frau einen Stab sowjetische Soldaten einquartieren und ihre Uniformen nähen. Ihr „Leo“ kommt erst 1947 zur Familie zurück. Viele Geschichten wurde nie erzählt oder sind bis heute nur schemenhaft innerhalb der Familie weitergegeben worden.

„Eigentlich sollte diesen Frauen aber ein Denkmal errichtet werden“, zeigt sich Brigitte Tauchner überzeugt, „neben den meisten Denkmälern für Männer wäre sicherlich noch Platz genug dafür.“