Fotos: Kulturzentrum Hacker-Haus/Gemeinde Bad Erlach; Schwendenwein

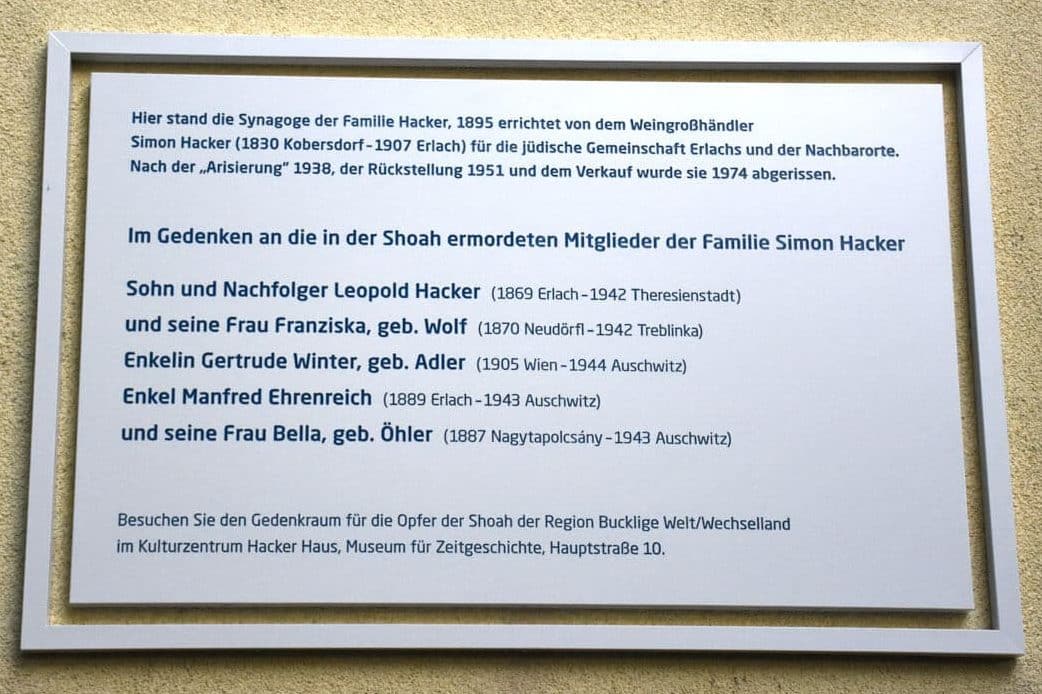

Für viele Mitglieder der jüdischen Familie Hacker kam die Befreiung vom Nationalsozialismus zu spät. Sie wurden während des Zweiten Weltkriegs ermordet. Ihre Geschichte ist heute im Kulturzentrum Hacker-Haus (weitläufig verwandt) nachzuverfolgen – aber auch ein aufmerksamer Spaziergang entlang der Pittenlände verhilft zu Wissen über die Familie, diehier einst gelebt, eine Weingroßhandlung besaß und eine Synagoge geführt hat. Seit Ende Juni weist zusätzlich zu den „Steinen der Erinnerung“ am Boden eine neue Gedenktafel an einem Privathaus auf die vor 50 Jahren abgerissene Bad Erlacher Synagoge hin, die 1895 von Simon Hacker auf seinem Gelände errichtet wurde und im Besitz seiner Familie war. Seine Urenkelin Liselotte Adler-Kastner (90) hat diese Tafel bereits im Rahmen der Eröffnung des Hacker-Hauses beim damaligen Bürgermeister Hans Rädler angeregt. An dem heutigen Privathaus war zwar seit 1996 eine Plakette angebracht, sie war aber sehr allgemein gehalten und bezog sich nicht auf die Familie, die einst hier gelebt hat und deren Familienmitglieder oft aus Wien in das damalige Erlach kamen, um hier ihre Ferien zu verbringen, in der Synagoge zu beten oder einfach nur die Familie zu besuchen. Liselotte Adler-Kastner wollte daher allen Shoah-Opfern ihrer Familie gedenken. Auf der neuen Tafel sind ihre Namen zu finden. „Das ist für mich ein wichtiges Zeichen der Verbindung mit unserer Familiengeschichte“, erklärt Adler-Kastner im Gespräch mit dem „Boten“ ihre Beweggründe. Für die Enthüllung Ende Juni reisten ihre drei Söhne sowie sechs ihrer acht Enkelkinder auch aus London an. Für die zwei Abwesenden gab es zusätzlich eine Zoom-Übertragung. „Es ist wichtig, dass sie die Geschichte nicht nur aus Anekdoten kennen, sondern auch ein Bild des Ortes Bad Erlach haben“, zeigt sich Adler-Kastner überzeugt.

Für die Marktgemeinde Bad Erlach wiederum ist die Tafel ein wichtiges Hinweiszeichen, um die verschiedenen Facetten der eigenen Geschichte im Blick zu behalten. Damit will man auch dem Auftrag nach historischer und demokratischer Bildung nachkommen. Dass das wichtig ist, unterstreicht auch Historikerin Martha Keil. Sie hat die Ausstellung „Mit ohne Juden“ im Hacker-Haus kuratiert und meint, es brauche eine altersgerechte Vermittlung, ohne die Keule des schlechten Gewissens, ohne Betroffenheitspathos. Heute lebe kaum noch jemand, der persönliche Schuld auf sich geladen hat, dennoch gehe es um die Erkenntnis „dass Menschen zur größten Niedertracht, zu den abscheulichsten Verbrechen fähig sind. Das ist einmal geschehen, das kann wieder geschehen.“