Foto: Steinbichler

Kirchen- und Klosterruinen umgibt eine ganz eigene Atmosphäre, man denke nur an die düsteren Gemälde von Caspar David Friedrich oder mystische Reisebilder aus England und Schottland. In der Buckligen Welt wie auch im übrigen Österreich sind sie kaum anzutreffen. Einzige Ausnahmen bilden die Kapellen in den zahlreichen Burgruinen, die ihr Schicksal mit den aufgegebenen Wehrbauten teilen. Die meisten Kirchen und Klöster der Region haben kriegerische Zeiten, Reformation und Gegenreformation sowie die Klosteraufhebungen unter Kaiser Joseph II. unbeschadet überstanden – mit einer Ausnahme: Die Liebfrauenkirche an Fuße der Burgruine Kirchschlag ist nur noch als Ruine erhalten geblieben.

Eine Kirche für die Kirchschlager Herrschaft

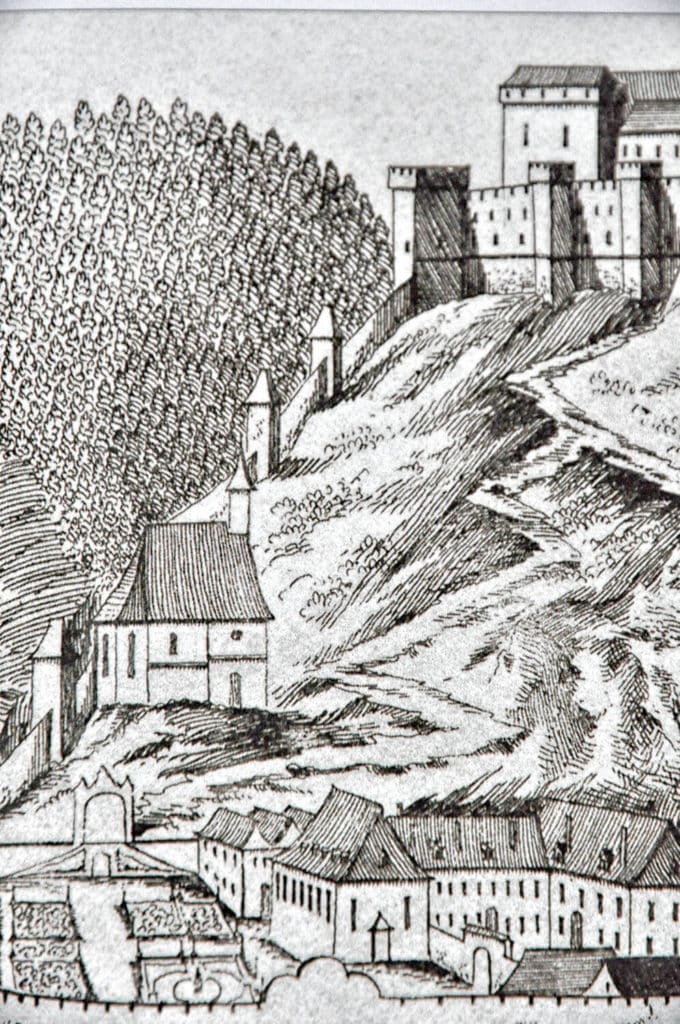

Um 1390 waren Konrad und Christoph von Pottendorf die Herrscher auf Burg Kirchschlag. Zu dieser Zeit ließen sie am Schlossberg auf halber Höhe zwischen Ort und Burg eine stattliche Kirche zu Ehren „unserer lieben Frau“ – also der heiligen Maria – als Burgkapelle errichten. Wie auf einem Kupferstich von Georg Matthäus Vischer aus dem Jahr 1672 gut zu erkennen ist, war die Liebfrauenkirche ein dreijochiger gotischer Saalbau mit einem 5/8-Chor. In der Westmauer befand sich das Kirchentor, darüber auf einem Pfeiler ruhend die Herrschaftsempore, auf der die Burgherren der heiligen Messe beiwohnten. An der Nordmauer befanden sich sechs Strebepfeiler zur Abstützung der Gewölbe, die Südmauer wird heute noch mit zwei Schwibbögen gegen den Berghang abgestützt. Der Stich zeigt weiters ein steiles Kirchendach mit einem „Dachreiter“, also einem kleinen aufgesetzten Glockenturm, über der Westmauer.

Wie eine Kirche verschwinden konnte

Das Schicksal der Liebfrauenkirche ist über die Jahrhunderte eng mit der Herrschaft auf der Burg Kirchschlag verbunden. Im Jahr 1783 schlug der Kirchschlager Pfarrer jedoch die Aufhebung ihres Benefiziums vor; dieses wurde ein Jahr darauf auf die Kirche in Lembach übertragen. Wenig später, im Jahr 1787, wurde die Kirche unter Kaiser Joseph II. endgültig aufgelassen und profaniert, gleichzeitig wurden die Turmglocken und das Kirchenpflaster nach Lembach gebracht. Das Altarbild mit der namensgebenden Mariendarstellung befindet sich heute auf dem linken Seitenaltar in der Kirchschlager Pfarrkirche. Ab 1810 wurde die Liebfrauenkirche weitgehend abgebrochen. Nach der Verwendung als „Steinbruch“ ist nur noch die Südmauer mit drei Konsolen des Gewölbeansatzes und einer Tabernakelnische vollständig erhalten. Die übrigen Mauern sind heute nur noch in Brusthöhe vorhanden, an der Toröffnung in der Westmauer sind Reste der profilierten Torgewände zu entdecken. Ein Teil der Wendeltreppe zur Empore ist ebenfalls gut erhalten, der Altar- und Pfeilersockel sind nur noch ansatzweise erkennbar. Dass die Kirche auch in diesem Zustand eine besondere Ausstrahlung hat, bewies der Kirchschlager Bürgermeister Josef Freiler im April 2018 persönlich: Er hat auf diesem historischen Platz über den Dächern „seiner“ Stadt geheiratet!

Kirchenruinen rund um die Bucklige Welt

Eine weitere verschwundene Kirche befindet sich übrigens im Westen der Buckligen Welt. Schon der Ortsname weist darauf hin: In Ödenkirchen, einer kleinen Rotte im Gemeindegebiet von Kirchberg am Wechsel, wurde ebenfalls von Kaiser Joseph II. eine alte Kapelle aus dem Jahr 1050 aufgelassen – sie wurde damit zur „öden“, also verlassenen Kirche. Rund um die Bucklige Welt gibt es zwei weitere Kirchen- und Klosterruinen zu entdecken: Unterhalb der Burgruine Bärnegg in Schäffern steht der beeindruckende Turm der verfallenen Kirche St. Nikolaus an einem Abhang im Wald. Und auf dem bewaldeten Berghang des Klosterberges über der burgenländischen Ortschaft Landsee befindet sich das 1701 errichtete, heute allerdings bis auf wenige Mauerzüge verschwundene Kloster der Kamaldulenser-Eremiten.

Aufruf

Wenn auch Sie ein vergessenes oder historisch interessantes Gebäude mit spannender Geschichte in der Buckligen Welt kennen, erzählen Sie uns davon!

redaktion@bote-bw.at

Die beiden Schwibbögen an der Südmauer

Stich von G. M. Vischer (1672)

Blick über Stufenreste zur Tabernakel-Nische in der Südmauer

Die Kirchenruine mit den Resten des Tores

Reste der Wendeltreppe