Das Schachner-Stüberl in Trattenbach / Foto: Steinbichler

Der kleine Ort Trattenbach liegt tief im Feistritztal, am Fuße von Otter, Pfaffen und Wechsel. Es wirkt überraschend, dass genau hier vor über 100 Jahren ein Jahr lang einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts lebte. Ludwig Wittgensteins sonderbarer Lebenslauf führte ihn als Volksschullehrer nach Trattenbach. In seiner ehemaligen Unterkunft mitten im Ort erinnert eine kleine Ausstellung mit zahlreichen Erinnerungen an diese Zeit.

Ludwig Wittgenstein wurde 1889 als jüngstes von acht Kindern in eine der reichsten Industriellenfamilien der Monarchie geboren, die zur Spitze der Wiener Gesellschaft um 1900 gehörte. Er absolvierte ein Maschinenbau-Studium und begann sich im Jahr 1911 in Cambridge mit Mathematik und Philosophie auseinanderzusetzen und auch schon bald eigene Überlegungen anzustellen. Diese fasste Wittgenstein in seinem ersten Hauptwerk „Tractatus logico-philosophicus“ zusammen, das er bis 1918 – teilweise sogar als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg an der Front – verfasste. Das komplizierte Werk versucht, unter anderem mit Mitteln mathematischer Logik, Sinn und Unsinn der Sprache zu erforschen und „dem Denken eine Grenze zu ziehen“, wie er im Vorwort schreibt. Dort fasst er auch radikal knapp zusammen: „Man kann den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen: Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.“

Der Philosoph von Welt als Dorfschullehrer

Mit der Veröffentlichung des „Tractatus“ glaubt Wittgenstein, alle philosophischen Probleme gelöst zu haben, weshalb er sich in der Folge von dieser Disziplin abwendet. Sein Lebenslauf weist danach mehrere überraschende Brüche und Wendungen auf, beginnend mit dem Entschluss, sein ganzes Vermögen seinen Geschwistern zu vermachen und eine Ausbildung zum Volksschullehrer zu absolvieren. Unterrichten wollte er möglichst abgeschieden vom Trubel der großen Welt, in einer schlichten ländlichen Schule. Im Herbst 1920 trat Ludwig Wittgenstein seinen Dienst in Trattenbach an und bewohnte hier mehrere bescheidene Quartiere. Erzählungen und Anekdoten aus seiner Zeit in Trattenbach schildern den Philosophen als verschlossenen, einzelgängerischen und rätselhaften Charakter. Er fand nur schwer Anschluss an die Dorfbewohner, die Distanz zwischen dem Landvolk und dem durchgeistigten Kopfmenschen dürfte wohl auf Gegenseitigkeit beruht haben. Dennoch knüpfte er im Ort auch enge langjährige Kontakte, wie zum Dorfpfarrer Neururer oder zur alten Trahtbäurin, zu der er beinahe täglich zu Fuß zum Essen oder Milchholen ging – diese Strecke kann man heute als „Wittgensteinweg“ im Ort nachwandern.

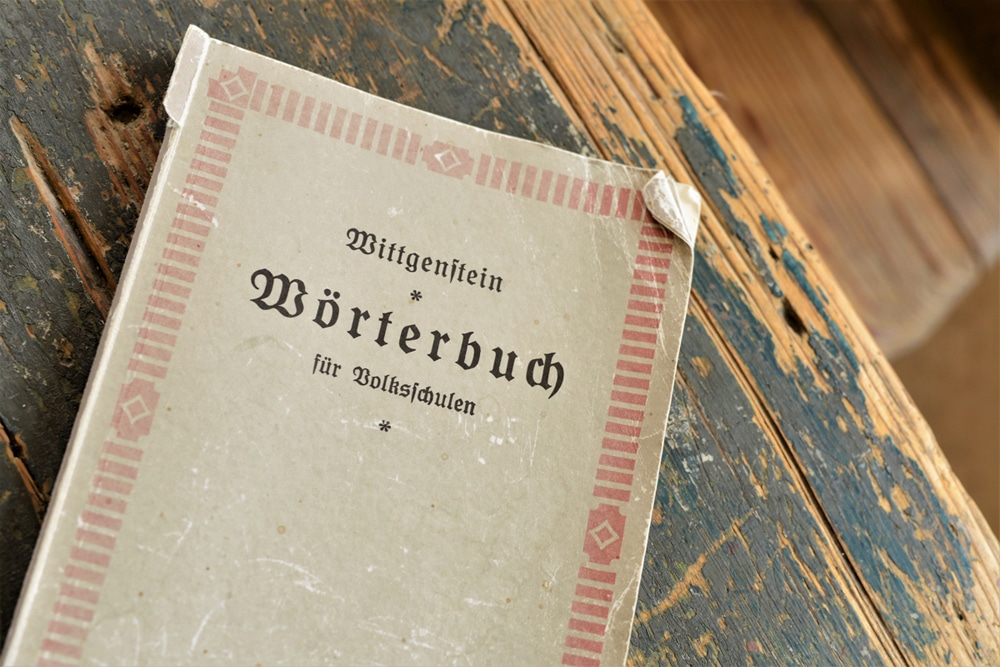

Auch seine Rolle als Volksschullehrer dürfte zwei Seiten gehabt haben: Einerseits war er streng und hat auch vor körperlicher Züchtigung nicht haltgemacht – damals im Schulwesen allerdings keine Seltenheit. Andererseits hat er seinen Unterricht gewissenhaft vorbereitet und diesen sehr praxisnah angelegt, indem er etwa mit den Kindern Kleintiere präpariert und technische Modelle gebaut hat. Außerdem hat er ärmere Kinder mit Lebensmitteln und Schulmaterialien versorgt, kostenlos Förderunterricht gegeben und später auch ein Wörterbuch für Volksschulen verfasst. In den Erinnerungen mancher Schüler wird er daher oft als menschlich und gerecht beschrieben – wenngleich auch sonderbar in seiner Art.

Nach knapp einem Jahr verließ Wittgenstein Trattenbach, weitere Stationen als Lehrer waren danach Neunkirchen, Haßbach, Puchberg und zuletzt Otterthal. Ab 1926 versuchte er sich, zurück in Wien, unter anderem als Bildhauer und Architekt eines modernen Hauses für seine Schwester. Ab 1929 widmete er sich wieder ganz der Philosophie – immerhin hatte sein „Tractatus“ in der Zwischenzeit Berühmtheit und Anerkennung erlangt. Er kehrte zurück nach Cambridge, verfasste dort sein zweites großes Werk „Philosophische Untersuchungen“, war bis zu seinem Tod 1951 als Professor tätig und liegt hier auch begraben.

Ludwig Wittgenstein im Schachner-Stüberl

An Ludwig Wittgensteins Zeit in Trattenbach erinnert heute eine Ausstellung im Schachner-Stüberl, wo er sein erstes Quartier – vermutlich in einem Mansardenzimmer – bezog. Das denkmalgeschützte Haus wurde 1838 als Nebengebäude des „Gasthauses zum braunen Hirschen“ errichtet, wo mehrere Gästezimmer vermietet wurden. Hier wohnte anfangs der einst wohlhabende Wittgenstein in bescheidensten Verhältnissen, bis ihm der Trubel des nahegelegenen Gasthauses zu viel wurde. Die Dokumentation zeigt in drei Räumen im ersten Stock zahlreiches Bildmaterial aus dem Trattenbach der 1920er-Jahre, Texttafeln geben Erinnerungen an den heute so berühmten Gast wieder. Alte Schulbänke und Schreibtische vermitteln ein Gefühl für den Schulbetrieb der damaligen Zeit, ein Exemplar von Wittgensteins Wörterbuch lädt zum Blättern ein. Und auch persönliche Erinnerungsstücke sind zu sehen: eine Flasche, mit der Wittgenstein Milch holen ging, ein eigenhändig präpariertes Katzenskelett und – den großen Raum dominierend – ein 1940 selbst entworfenes Bett aus seiner Zeit in Cambridge. Das kleine feine Museum kann gegen Voranmeldung beim Gemeindeamt Trattenbach besucht werden.

Aufruf:

Wenn auch Sie einen historisch interessanten Ort oder ein verlassenes Gebäude mit spannender Geschichte in der Region kennen, erzählen Sie uns davon: redaktion@bote-bw.at

Wir freuen uns über jeden Tipp!