Fotos (3): Egerer

Heute gehen wir nicht nur interessanten geologischen Gegebenheiten, sondern auch geschichtlich spannenden Details in der Nähe von Scheiblingkirchen auf den Grund. Gleich zwei Zeitzeug-nisse sind hier noch vorhanden.

Bei dem hohlen Stein handelt es sich um einen etwa einen Kubikmeter großen abgerundeten Kieselstein mit einer künstlichen ovalen Aushöhlung. Es dürfte sich um einen Opferstein handeln, nachdem auf dem südlich des Steins gelegenen Bergrücken Benennungen wie Weihfeld, Weihacker oder Weihwiesen vorkommen. Von diesem Stein existieren auch zwei Sagen:

Heilige Maria

Der einen Sage nach hat die Heilige Maria auf der Flucht nach Ägypten diesen Ort passiert und in dieser Steinmulde das Jesuskind gebadet. Zur Erinnerung daran sei seither immerwährend Wasser enthalten. Nach der zweiten Sage soll die heilige Maria auf ihrem Weg zu einem neuen Wohnsitz in Mariazell auf diesem Stein ausgeruht haben und zur Erinnerung daran soll dieser Eindruck entstanden sein.

Diesen Sagen ist es jedenfalls zu verdanken, dass dieser Kiesel der Zerstörung und Ablieferung in die Fabrik bisher entgangen ist. Denn in dieser Gegend wurden Bodenschätze wie Ton und Kiesel abgebaut.

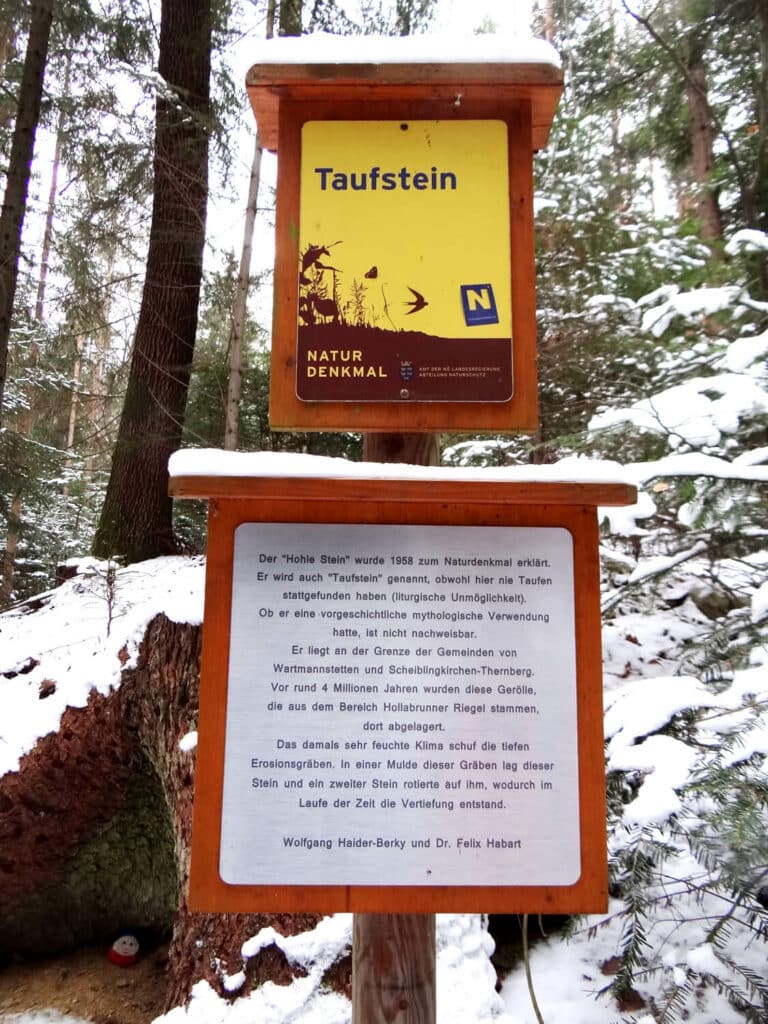

Geschichtlich ist der „hohle Stein“ ein durch Wassererosion entstandener ausgehöhlter Quarzblock. Dieser Stein lag vor rund 1,3 Mio. Jahren in einem Bächlein. Durch einen kleinen rotierenden Stein in einem Wasserwirbel wurde die Vertiefung geschaffen. Zahlreiche Erosionsgräben in der Umgebung weisen auf diese ehemaligen Wasserläufe hin. Vermutungen, es handle sich um einen „heidnischen Kultplatz“ oder einen „christlichen Taufstein“, konnten nicht bestätigt werden.

Rehgartlkreuz

Ob besagtes Kreuz tatsächlich aus dem Jahr 1642 stammt, kann nicht überprüft werden. Die genannte Inschrift fehlt heute und schriftliche Quellen sind nicht greifbar. Im Jahre 1499 wurde jedenfalls das „Rechgärtl“ schon als Flurname genannt. Merkwürdig ist die Lage, da es in einer flachen, fast ebenen Mulde in der Nähe des Kulmriegels steht. Damals führte hier, durch zahlreiche Funde gesichert, eine römische Straßenverbindung, die sogenannte Hochstraße, vorbei. Nur wenige 100 Meter vom Rehgartlkreuz entfernt, wurden 21 römische Silberdenare gefunden. Diese sind heute in Privatbesitz.

Einer Sage zufolge soll das Rehgartlkreuz eine Pestsäule gewesen sein. Hier gab es Grabhügel und schon öfters wurden durch das Wasser nach starkem Regen am daran vorbeiführenden Weg Menschenknochen freigelegt. Von diesem Gräberfelde mitten im Wald wird erzählt, dass zur Zeit der Pest der in der Nähe gelegene Ort Thann bis auf einen einzigen Bewohner ausgestorben sei. Dieser habe dann die Toten begraben. (Quelle: „Sagen aus dem niederösterreichischen Wechselgebiet“ von Wolfgang Haider-Berky)

Goldvorkommen

Hobbyhistoriker Franz Schlögl aus Scheiblingkirchen weiß: „Das Rehgartlkreuz war in früheren Zeiten ein Kreuzungspunkt auch für sogenannte ,Entwege’, ebene Verbindungswege, die sich eng an das Gelände schmiegen und von den Römern künstlich für das Goldwaschen angelegt wurden.“ Das Goldbergbaurevier lag zwischen Natschbach und Thann. So gibt es den Schwarzataler oder den Kirchauer Entweg.